1981

19 mai 1981 - Naissance de la Scam

Les 24 membres du comité de la Société des gens de Lettres (SGDL) créent en leur nom propre, la Scam, Société civile des auteurs multimedia, pour défendre les droits audiovisuels. Igor Barrère, Jean Bassan, Pierre Béarn, Daniel Bécourt, Jacques Bens, François Billetdoux, Jean-Jacques Bloch, Jean Blot, Charles Brabant, Pascale Breugnot, François Caradec, Didier Decoin, Philippe Dumaine, Hubert Knapp, Gilles Lapouge, Jacques Legris, Magali, Paul Mousset, Jacques Nels, Jean Rousselot, Guy Seligmann, Hélène Tournaire, Henri de Turenne et Roger Vrigny forment le 1er conseil d’administration. Proposé par François Billetdoux, le nom de la Scam, et sa référence aux « auteurs multimedia » exprime une dimension pluridisciplinaire à laquelle la société est aujourd’hui encore très attachée. La Scam s’installe à Paris, au siège de la SGDL à l’Hôtel de Massa.2 juin

Charles Brabant est élu premier président de la Scam. Laurent Duvillier est le délégué général.

1982-1984

Les sociétés d’auteurs reconnaissent le répertoire de la Scam. La SGDL signe un accord avec la Scam et lui confie la gestion des droits.

1985

3 juillet

La loi « Lang » unifie les régimes juridiques de protection par le droit d'auteur du cinéma et de l’audiovisuel. Elle entérine la protection des œuvres en cas de télédiffusion par câble et satellite et oblige les éditeurs de livres à conclure un contrat séparé pour les droits dérivés des adaptations. Elle instaure également la rémunération pour « copie privée » qui dote les sociétés d’auteurs, dont la Scam, d’un budget d’action culturelle pour soutenir la création.

1987

Création du comité canadien de la Scam à Montréal. Elisabeth Schlittler est nommée déléguée générale.

1988

Création à Bruxelles du comité belge de la Scam, sous la présidence de Pierre Mertens. Serge Young est nommé délégué général.

1989/1990

La Scam accueille les auteurs et autrices d’œuvres électroniques et informatiques. Signature des premiers accords avec l’Ina, relatifs à la perception de droits d’auteur à l’occasion de l’exploitation du répertoire sonore et audiovisuel.

1990

1991

La Scam crée son Prix du livre pour mettre en valeur les auteurs et autrices de son répertoire. En 1997, le Prix est rebaptisé Prix Joseph Kessel, sur proposition de son administrateur et écrivain, Yves Courrière, héritier et biographe de l’écrivain voyageur.

1992

La Scam accueille les photographes au sein de son répertoire. Roger Pic, photographe et réalisateur, crée le Prix Scam du portfolio photographique, rebaptisé de son nom à son décès en 2001. La Scam initie ses bourses d’aide à l’écriture, baptisées « Brouillon d’un rêve » sur une idée de Gérard Follin. Financées par les 25 % des droits de copie privée alloués à l’action culturelle, ces bourses ont été créées par les auteurs et autrices du conseil d’administration avec pour objectif de soutenir et accompagner les projets de leurs pairs.

1993

La Scam accueille les journalistes au sein de son répertoire

1994

30 juin

La loi sur la reprographie est votée, reconnaissant une rémunération pour les auteurs et autrices de l’écrit et instituant leur gestion collective obligatoire. Vote de la nouvelle Loi belge sur le droit d’auteur et les droits voisins, après six années d’élaboration en partenariat avec la délégation SACD/Scam. Cette loi introduit dans le droit belge, la copie privée, la reprographie et la rémunération du prêt public.

1996

En rassemblant toute la profession et les pouvoirs publics autour de son « Manifeste pour le documentaire », la Scam impose sa représentativité des auteurs et autrices du genre.

1997

Séparation financière, administrative et juridique entre la Scam et la SGDL. Scam et SGDL deviennent deux entités distinctes. 1er septembre : la Scam publie « la presse sur internet » pour la défense du droit d’auteur des journalistes sur le nouveau réseau.

1998

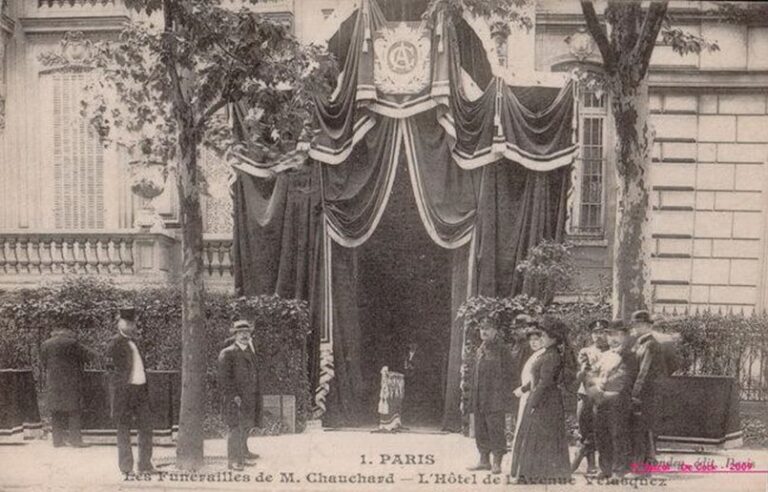

21 décembre, la Scam quitte l’Hôtel de Massa, siège de la SGDL, et s’installe avenue Vélasquez, à Paris.

2000

2001

18 juin : première “Nuit de la Radio” en partenariat avec l’Ina et Radio France : une expérience d’écoute collective à partir des archives de la radio.

2003

18 juin

Vote de la loi sur le prêt public et instauration d’une licence légale garantissant aux bibliothèques leur « droit de prêter ». Désormais les auteurs et autrices de l’écrit percevront une rémunération au titre du prêt de leurs œuvres en bibliothèques. Cette loi deviendra effective en 2005, avec effet rétroactif.28 novembre

2es assises sur la création salariée : mobilisation de la Scam auprès des organisations syndicales pour s’opposer à la pression des groupes de presse et de communication qui réclamaient une modification du Code de la Propriété Intellectuelle préjudiciable aux auteurs et autrices.

2004

22 mars

La Scam est la première société d’auteurs à instaurer un vote électronique et par correspondance pour ses membres. Signature de nouveaux contrats numériques entre les sociétés d’auteurs et les fournisseurs d’accès (AOL, Club-internet et Yahoo) qui utilisent des œuvres en flux continu sur leurs sites.

2005

Juin

Naissance de « l’exception culturelle ». La Scam se mobilise, avec la coalition pour la diversité culturelle, pour que la proposition de directive Bolkestein sur la libéralisation des services épargne la Culture et les droits des auteurs.20 octobre

Soutien actif du projet de convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui sera adopté par l’Unesco. Signature d’un protocole d’accord avec les syndicats Spi et Uspa pour la perception des droits d’édition vidéographique. Création des Étoiles de la Scam. Chaque année un jury d’auteurs et autrices distingue trente films audiovisuels remarqués parmi les œuvres déclarées.

2006

Participation active au débat parlementaire sur le projet de loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information. La Scam milite contre la licence globale qui vise à légaliser les échanges de fichiers d’œuvres protégées sur Internet.

2008

8 janvier

Le président de la République annonce la suppression de la publicité sur les antennes de France Télévisions, une mesure réclamée par la Scam depuis sa création. Cependant les conditions de la mise en place de cette mesure inquiètent la Scam qui craint une réduction des moyens financiers de France Télévisions et de Radio France. Durant toute l'année, la Scam milite auprès des pouvoirs publics pour que cette réforme ne s’accompagne pas d’une baisse de moyens pour la création.

2009

La Scam aux côtés de la Sacem, la Sacd, du Snep et de l'Arp soutient le projet de loi « Création et Internet » qui propose une offre diversifiée rémunérant les créateurs et créatrices et l'ensemble de la filière artistique. Grâce à la mobilisation des artistes et après de nombreuses péripéties parlementaires, la loi dite Hadopi élaborée de concert avec les professionnels aux lendemains des Accords de l’Élysée, est adoptée validant ainsi le processus de réponse graduée. « Je t’aime moi non plus » est le titre du premier “Baromètre des relations auteurs/éditeurs” que la Scam met en place et qui, depuis, prend le pouls de la profession tous les deux ans.2010

2010

Naissance à Bruxelles de la SAA, Société des Auteurs de l'Audiovisuel, une organisation européenne de défense des droits des auteurs audiovisuels. La Scam en est membre, aux côtés de 24 sociétés européennes de gestion collective de droits d’auteurs. La SAA représente les réalisateurs et les scénaristes de film de cinéma et de télévision, soit plus de 100 000 auteurs et autrices dans 17 pays. 25 novembre : la Scam, la Sacd et l'Adagp signent un accord avec YouTube. Désormais, les auteurs et les autrices percevront une rémunération lorsque des distributeurs ou des producteurs exploiteront leurs œuvres sur le site de partage vidéo. Création d’une nouvelle bourse Brouillon d’un rêve, consacrée aux « écritures nouvelles » pour soutenir les projets intégrant des outils innovants comme le webdoc, la réalité augmentée, le 3D relief, l'écran mobile...

2011

Création de la Lettre de la Scam, Astérisque, à l’occasion de l’anniversaire des trente ans. La Scam publie l’étude « État des lieux du documentaire » qui interpelle la profession et les pouvoirs publics. Quelques mois plus tard, le ministère de la Culture commande un rapport « Le documentaire dans tous ses états ».

2012

À l’initiative de la Scam, la « charte des usages professionnels » est signée entre les syndicats de production (Satev, Spi, Uspa) et les organisations d’auteurs (Scam, SRF, Addoc) posant les bases d’une régulation contractuelle des relations professionnelles dans le domaine du documentaire. Ouverture de la « Maison des auteurs » au siège de l’avenue Vélasquez. Désormais appelé Espace Agnès Varda, ce lieu de travail et d’échanges est à la disposition des auteurs et autrices.

2013

Julie Bertuccelli est élue présidente de la Scam. C'est la première fois en trente deux ans qu'une femme préside la société ! Cette année marquera un tournant décisif puisque deux autres femmes succéderont à la présidence : en 2015 Anne Georget et en 2019 Laetitia Moreau. Par ailleurs les acteurs culturels remportent cette année-là une nouvelle bataille pour défendre l’exception culturelle en excluant l’audiovisuel des accords commerciaux. La Scam tire la sonnette d’alarme en publiant une étude : « De quoi vivent les journalistes ? »

2014

La Scam se mobilise et sauve la Cinémathèque Robert Lynen, son fonds exceptionnel et son bâtiment, d’une opération immobilière envisagée par la Mairie de Paris.

2015

La Scam avec la complicité active du Festival de Cannes, crée L’œil d’or, le prix du documentaire, mettant en valeur un film présenté au sein de l’ensemble des sélections cannoises. La Scam publie une étude « Photojournalisme : une profession sacrifiée » alertant, déjà, sur la précarisation du métier de photographe. Création du Prix Marguerite Yourcenar qui se distingue des autres prix littéraires en couronnant l’ensemble d’une œuvre plutôt qu’un livre.

2016

La Scam publie une étude au titre évocateur : « Radio : quelle place pour les auteurs ? » En organisant « Territoires et création », la Scam pose pour la première fois la problématique des moyens politiques et financiers de la création en régions. Un rendez-vous qui deviendra bi annuel.

2017

Grâce à une intense mobilisation, la Scam obtient la création de la Cinémathèque du documentaire. Plus qu’un lieu dont le vaisseau amiral est la BPI, c’est tout un réseau favorable au documentaire qui se met en place sur tout le territoire.

2018

Suite au contrat signé avec YouTube, la Scam accueille les vidéastes du net. La Scam participe aux États généraux du livre, initiés par le Conseil permanent des écrivains (CPE) dont elle est un membre actif.

2019

La Scam participe activement à la mobilisation européenne des professionnels de la Culture visant à faire adopter la directive sur les droits d’auteur à l’ère du numérique contre laquelle luttent les Gafa. Après plusieurs années de tractation, la directive est adoptée le 26 mars et entérine la création d’un droit voisin dans la presse, la responsabilité juridique des plateformes, une rémunération proportionnelle pour les ayants droit… L’étude Scam, « Journaliste : auteur ou fournisseur de contenus ? » questionne tout haut ce que la profession pense tout bas.

2020

2020

31 juillet

La Scam signe avec Binge Audio un accord décisif pour les droits des auteurs et autrices de podcast. Cette avancée importante pour l’économie naissante du podcast et la diffusion d’œuvres sonores sur les plateformes ouvre la voie à d’autres signatures entre la Scam et Bababam, Slate, Louie Media, Nouvelles Ecoutes… L’Étude « La traduction audiovisuelle sans langue de bois », publiée par la Scam en collaboration avec l’ATAA, pointe les difficultés de la profession et la paupérisation des traducteurs et traductrices de l’audiovisuel. L’étude « Réalités de la rémunération des documentaristes » publiée par Addoc et la Scam fait référence sur un épineux sujet. La Scam met en place une observation annuelle sur la parité homme/femme analysée dans ses différents répertoires.

2021

17 mai

La Directive “Droit d’auteur” est enfin transposée dans le droit français. Les services de partage de contenus en ligne devront désormais obtenir l’autorisation des ayants droit pour diffuser leurs œuvres et devront les rémunérer en conséquence. Une victoire pour les sociétés d’auteurs et la Scam qui militent pour une transposition ambitieuse, fidèle au texte d’origine et étendue à l’ensemble des pays européens.

30 novembre

Après le transfert laborieux, le 1er janvier 2019, de la gestion des cotisations sociales de l’ex Agessa, vers l’Urssaf Limousin, la Scam interpelle les pouvoirs publics sur la maltraitance administrative que subissent les auteurs et autrices. Elle publie une tribune dans Livres Hebdo pour demander une réforme urgente de la Sécurité Sociale des Artistes-Auteurs

8 décembre

La Scam milite pour un élargissement des critères de délivrance de la carte de presse. Elle souhaite que la CCIJP prenne en compte les droits d’auteur issus de l’exploitation des œuvres journalistiques dans ses critères d’attribution.

2022

Une année sous le signe des accords et concertations. La Scam s’est imposée en actrice majeure, interlocutrice incontournable de la création, dans tous les domaines ayant trait à l’adaptation du réel.

20 décembre

La Scam, au sein du CPE dont elle est membre, et la Ligue des auteurs professionnels signent un accord avec le SNE pour améliorer l’information des auteurs et autrices de livres sur l’exploitation de leurs œuvres par les éditeurs. Cette étape importante ne saurait pourtant occulter la précarisation à l’œuvre chez les autrices et auteurs de l’écrit. A ce propos la Scam interpelle la Ministre de la Culture, Rima Adbul-Malak, sur des conditions de rémunération « inappropriées ».

2023

L'année 2023 a été décrétée par la ministre de la Culture "Année du documentaire" offrant l’opportunité de déployer des chantiers sur les fronts politique, professionnel et public pour mettre en lumière ce genre‑phare des répertoires de la Scam.